世界文化遗产--天龙寺

天龙寺为京都五山里排名第一的寺庙,是京都世界遗产之一(1994年)。寺内种植200株左右的樱树和满园的枫树,每到春秋两季灿烂的樱花或火红的枫叶再配上苍松翠柏倒映在池水中,无怪乎天龙寺被称为岚山的樱花红叶名刹。

天龙寺是足利尊氏(创立室町幕府,为室町幕府第一代将军)为了祭祀后醒醐天皇(1288—1339,第96代天皇)的灵魂,并供奉南北朝的牺牲者而于1339年建造的。包括总门、参道、白壁、本堂大殿、曹源池庭院、坐禅堂等。目前寺内的早期建筑除了曹源池庭院外,其余都已不复存在,现在所见到的诸堂都是明治以后(19世纪以后)重建的。

曹源池庭院是梦窗疏石(1275—1351,为临济宗僧,是日本著名的造园大师)所作,是一座池泉回游式庭园,园里以白砂、绿松配上沙洲型水滩,后方的远山、溪谷,来自鲤鱼跃龙门的构想。

下图:天龙寺北大门。

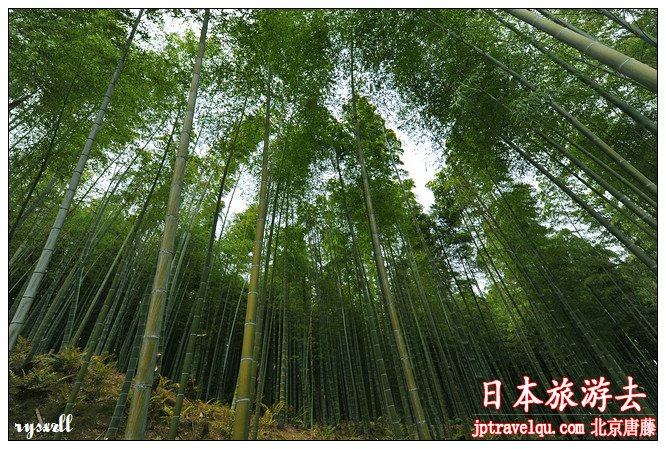

寺内有大片竹林。

沙石铺成的小路将游客引向庭园深处

从江户时期起,日本的贵族的生活便倾向于欣赏禅宗,禅宗强调沉思静坐、简单朴素、与大自然相融。围绕禅宗信仰,发展出一整套审美观点,成为日本文化经久不变的组成部分。

这些观点可从绘画、室内装饰等充分体现出来。除此之外,室外建造的庭院风景更是有文化阶层品位的展示。当时的朝廷贵族、禅宗僧侣都热爱建造庭园,认为山水庭园有助于参禅,在质朴、空灵、通透的庭院里吟咏禅诗,观赏园景能净化人的心灵。梦窗疏石(造园大师)曾说:“把庭院和修道分开的人不能称为真正的修道者。”

下图:曹源池庭院。

在园林建筑中,小的、简单的、自然的、甚至是畸形的,被看成比大的、浮夸的、人造的、千篇一律的更为珍贵。建造者把心思蕴入一草、一木、一石、一土之中,建造出来的庭院小巧、静谧、深邃,配以自然界的日出日落、和风细雨、白雪飘飘,形成一个动静结合、精致细腻的生活空间,一切都结合的近乎完美。

在建造者眼中,岩石、天空、土地等常常是简简单单即蕴涵着极深寓意,它们就是海洋、就是山脉、就是岛屿、就是瀑布,一沙一世界,这就是他们追求的“精神园林”。而留下来的岩石、沙砾、树木等寥寥数笔,对人的精神震撼也相当惊人。

这是典型的、流行至今的日本枯山水庭园构成。但最令人称绝的还要数龙安寺的枯山水庭园,以后将另行撰文。

大殿四周都有木板建构成的平台,供僧侣们打坐。面对眼前的“枯山水”,怎样一副心境,是我们难以领悟的。