绯色京都 惊叹艺伎舞动的身影

凭借着佛教寺庙、神道祭坛、禅宗庭院和艺伎学院,昔日的皇城—京都为世人上了一节精彩的传统文化课。作为日本旅游业的热点城市,它将强烈的民族情感与苛刻的礼仪制度结合在一起,成为日本历史的捍卫者。

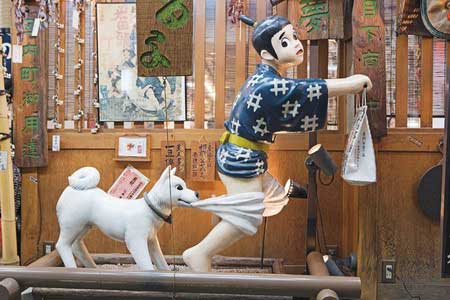

浮世绘里的城市

在为那些红叶惊叹之前,你可以先为这座美丽繁复的城市惊叹一下。即便没有红叶,它也是一个值得尊敬的地方。

京都,河源町是一个古风犹存的街区。暮色苍茫中,舞伎们恭顺的身影静悄悄地穿过古色古香的屋群,行走在纵横交错的小路间。

建造于公元8世纪的京都,是按照中国唐朝的都城长安兴建的,整座城市的内部结构近似于一张棋盘。十条编有号码的主干道由东至西横贯城市。新来京都的游客,常常喜欢从四条桥走到五条桥在城市中央散步,然后败兴而归—因为京都市中心的风貌似乎和东京,或者说这片岛国上所有其他城市一样:低矮的平房、布满电线杆的道路、拥挤的交通、毫无个性的大楼、大酒店以及那些企图增高但最终没能超过60米的商务中心(60米是京都政府对建筑的限定高度)。

但是,当人们从京都火车站行进10分钟,到达贺茂川(Kamo)彼岸的时侯,就会看到神奇的一幕—整座城市立即变成一个古代遗存下来的村庄。

河源町(Kawaramachi)便是一个很好的例子。这个拥有17座庙宇的城区被联合国教科文组织(Unesco)列入世界文化遗产名录决非偶然。想要领略喜多川歌縻(Utamaro,日本画家,浮世绘美人画的代表人物—译者注)的木版画所描绘的那种日本,最好的方法就是在这里骑车或漫步。穿过纵横交错的道路网,就可以到达祗园角(Gion Corner)。那儿是一片古风犹存的地方,艺伎、剧场随处可见。阴暗的小巷中满是开有天窗的木板房,当然还分布着茶座、客栈(ry?kan)以及几个手艺人开的小铺子。我们眼前正是一个制作“三味线(shamisen一种横过来弹奏的竖琴)”的工房。而稍远的地方,有几个制作“足袋(tabi,能够将大拇趾和其他脚趾分开的袜子)”的裁缝铺、几家油纸伞店以及灯笼店。

这些手艺人似乎捍卫着一份独特的文化遗产。

三浦家(Miura)是当地著名的灯笼制造商,他们制作的石灯笼和铜灯笼在很多庙宇门口都能看到。用竹杖和胶水制作可折叠的纸质提灯(chochin),也是三浦家引以为豪的手艺之一。

在江户时期(1603--1867),根据用途和挑灯人身份不同,灯笼的形状、颜色和尺寸也各有差别。

“一般客人会用毛笔在灯笼上题上各自的家徽,或自己的名字。”盘腿坐在工坊里的三浦五十岚(Igarashi san)解释道。

看这名制灯师傅灵巧地将纤薄的竹片和米纸粘合在一起,绝对是一件充满乐趣的事情。用来制作灯笼的米纸,应当非常结实,而且透光性良好。“对于他们这样的佩刀阶层来说,用自己的双手来劳动是绝对禁止的。”三浦以平和的嗓音谈论起了他那身为武士的祖先们。如今,身为画家和书法家的三浦五十岚经常为餐厅或寺庙制作灯笼。

“这座城市将祖先的遗产和现代文明很好地结合在了一起。”被誉为“清酒之王”的大仓先生(Okura)说,他是月桂冠酒业公司的总裁。大仓先生带我们参观了他的制酒工厂,那里摆放着众多用于稻米发酵的木桶。在月桂冠酒业公司,清酒的酿造依然遵循着几个世纪前的工序。“米曲(Koji)是稻米里面的一种特殊的酶,当它和加热后的酵母结合后,就会发生双重发酵的过程,”大仓先生解释道,“我们坚持使用古法来酿制清酒。”说完,大仓先生自豪地向我们展示了祖父和父亲的画像,正是他们开创了月桂冠的辉煌事业。

夜宿日式旅馆(rykan,即小客栈)

在京都的核心地区充斥着大量的小客栈。长期以来,这种日式旅馆成功地抵御了西方文化的入侵。带有榻榻米的卧室、公共浴池......在这样的日式旅馆中度过一个夜晚绝对是一种美妙的和式体验。

在这样的小客栈,一切都起始于铺有石板路的小庭院,和身着和服的女侍者“欢迎光临(Irrasha?mase)”的山呼声。每个客人必须脱下自己的鞋子,然后换上旅馆中预备好的拖鞋。跨上一级台阶,人们就可以来到一层上过蜡的地板上。一个女侍者会把客人的鞋子小心翼翼地排成一排,以方便客人离开时穿着。接着,她将领着你穿过错综复杂的回廊到达房间,在那里,摆着早已为客人预留的绿茶和热水。当她离开的时候,糊有白纸的移门在关闭时会发出一种令人难忘的吱吱声。穿着短袜的脚刚踏上柔软而厚实的榻榻米,你就会发现整个房间中充盈着一种简朴的美。对于这里的第一印象应该是“精确”,卧室里的一切似乎都是按照客人的身材量身定做的:稻席的长与宽正好是一个男人四肢伸展时的尺寸;天花板的高度也恰到好处,丝毫不会给人压抑或铺张的感觉。墙板边靠着一个孤零零的壁橱,里面放有日式褥垫(futon)、床垫以及晚上就寝时要盖的厚羽绒被。室内的家具陈设非常简单,一个梳妆台、一张盖有台布的矮桌,矮桌下还有一个用于冬天取暖的暖炉。

“洗澡水烧开啦!(Ofuro ga wakimashita)”

女侍者滑开那些没有锁的客房移门,跪坐着告诉客人。她会带来一件浴袍和一根腰带。如果她一脸惊讶地看着你的脚,那多半是你忘记将洗手间或公共浴室中的旧拖鞋脱掉了......

泡澡(o-furo)是人们难以舍弃的习惯。外国人(gaijin)和日本人一起混杂在澡堂里,享受着沐浴的欢乐:这种古意盎然的沐浴传统会让人舒适无比。不过,人们不可以在主浴池中擦洗身体,浴池边上装着配有热水龙头的光滑石板平台,这才是擦肥皂和沐浴的地方。你会领到一只小型木桶,用来像古人一样冲洗身体。在一切准备工作就绪之后,你终于可以像一个体面人那样,去那个水温超过40℃的浴池中浸泡一下。就这样,在离开澡堂之前,你就可以获得一枚崭新的日元硬币那样干净的身体。重新穿上浴袍和高齿木屐(geta),你会抑制不住地在澡堂周围的小路上随意闲逛—不要忘记随身携带地图,也不要忘记客栈地址,因为事实说明,在散步过程中,很多冒失的游客会迷路......

很多日式旅馆的晚餐是在卧室中进行的。女侍者会为客人送上一个上了漆的木托盘,里面放着简单而又可口的菜肴:薄薄的生鱼片(sashimi)配上萝卜丝、姜汁和辣根菜,当然还有白米饭。清淡的海藻汤过后,还要吃一些山间的野菜。最后,作为压轴菜的是一道甜豆糕(没有人会觉得这样的晚餐不够丰盛)。当客人用餐完毕,女侍者会把桌子收拾到房间的一角,然后在一连串的鞠躬致意中缓缓退出房间。

茶道

想要融入日本的传统文化,还有另一种方法,那就是去参加茶道仪式。

京都酒店的茶道表演场非常安静,其中摆放着4个榻榻米。古川女士(Furokawa)从事这种特殊的传统艺术已达5年之久,全身上下只有一幅老花镜能说明她正身处现代。位于京都酒店五楼的茶室(只要付费就可以学习)开在一个人工庭院中。每天,古川老师(Furokawa Sensei,日语中“大师”的尊称)都要在喷泉的淙淙水声中接待许多外国游客。对于那些前来修行的日本女性来说,想要精通此道必须经过多年刻苦钻研。

“有一个传说道出了茶叶的神奇由来,”古川老师开始讲课,“为了悟道,圣僧达摩曾在一棵树下冥想八年。在长时间的祈祷过程中,达摩忍不住睡了过去,结果下肢失去了活动能力。当他再次醒来的时候,为自己的孱弱感到非常羞愧,因此这名圣僧割下了自己的眼皮,远远地扔了出去。后来,就在这些眼皮掉落的地方萌发出了第一棵茶树,而它的树叶在浸泡之后具有提神的功效。”不过传说毕竟是传说,事实很简单:公元10世纪,最澄法师(Saich?)前往中国,引入了第一批茶叶。最初,这种饮料被皇室所专美,后来渐渐传入了各大寺庙:它能够帮助僧侣们熬夜,并在冥想中集中精神。

茶道仪式必须遵守四大法则:纯净、平和、敬畏和虔诚。当精致的开水壶在文火的作用下发出振颤,古川老师将热水缓慢地倒入一个茶杯中,然后装入几颗粉末状的干茶叶,此时一根竹签就能让茶杯里发生魔法——翠玉般的泡沫慢慢升起。在饮用之前,每个客人都必须双手捧杯转动三次,然后用茶巾拭去茶杯边缘的茶水。最后,客人要针对绿茶的成色、滋味和芳香来表达自己对献茶者的感谢与赞美,大意是:“谢谢你,茶”。古川老师告诉我们,这些茶叶是五月初她在京都城郊的宇治市(Uji)采摘的。即便是外国人,只要能坚持不懈,那么有朝一日,你也可以体会到喃喃细语的沸水和制壶大师的杰作之间所摩擦出的火花。

由尊石狐狸守护的祭坛别忘了,这里还有许多著名的寺庙!它们既不在京都,也不在近郊。

清水寺(Kiyomizu-dera)是游人最多的寺庙,尤其是在曙光初现的时候。两道布满瓷器货摊的石阶会将游人引向那座建造于1633年的寺庙。清水寺的“大殿(Hondo)”悬空而建,离地有30米高,这样的建筑结构形成了一个极富盛名的景点——对于游人来说,登上清水寺的“悬空大殿”就等于投身于一个未知世界。大殿中,几个身着黑色校服的国中生围在一个铜制的浅口盆周围,点燃了乳香默默祷告。烟雾从信徒的手掌间缓缓冒出,他们逐渐把香引向身体上带有病痛的部位。

日本人的迷信并不只是一种空泛的表现。这个“日出之国”的子民会和神明交谈一切,因此各类神社一直没被冷落过。山神、河神、风神、雨神、火神??即便是某个家族的祖先也会被视作神明。

另一个年轻女子央求她的未婚夫为自己请一枝神签(O-mikuji,お神籤),这种书写着神谕的神签在亚洲的所有寺庙中都能够请到。她不断地摇晃着一个方形的木匣,最后让一根书写着许多符号的竹签落在地上。然后,她根据竹签上的提示找到一个与此相符的纸卷轴,把它打开以后,这个女孩高兴得叫了出来,只见卷轴上写着“大福(Dai Fuku)”二字,那是一种吉兆。

如果预言的结果不甚吉祥的话,她就会把这张纸挂在树枝上,以恳请神明为自己祛除妖邪。

布满苔藓和古石的庭院

公元8世纪,众多佛教徒建成了京都第一批庭院。

在苔寺(Koke dera)中,一百多种苔藓铺满了地面,为僧侣们的静思营造了一种良好的气氛。龙安寺(Ryan-ji)的白沙庭院是禅宗艺术的杰作,据说那精妙简朴的构造表达了佛教博大精深的世界观。整日沉浸在自然与诗文中的日本人也喜爱用心去凝视古石,这或许正如他们乐于观树赏花一样。

在寺庙周围的素斋馆中用过餐之后,游客可以取道于寺庙旁的“哲学之道(Philosophie)”。

几个世纪以来,文人墨客和云游僧侣曾无数次漫步于那里的樱花树下。小径一直通往银阁寺,那是一幢两层楼的小型建筑,据说是用来供奉月亮的,而庭院中的白沙上,一些平行的条纹看上去就像湖面上的波涛。和别处一样,这里的茶禅仪式也是对于古代传统的一种延续。为了不影响绿茶的口感,人们需要先在一个石盆里用清水漱口洗手,然后食用一些小茶点—也就是著名的“怀石料理”。所谓“怀石(kaiseki)”,指的是“在怀中放上一块温暖的石头”。古时候,僧侣在沉思的时候为了抵御严寒和饥饿就会采取这样的措施。这样的料理当然不容饕餮,只能从容不迫地“用艺妓学徒的年龄基本在十六、七岁,米老鼠仍然是她们的最爱。眼、用舌、用心”品尝。

在日本人眼里,脖颈是女人最香艳的部位。艺妓们因此要涂上厚厚的白粉

艺妓学徒的年龄基本在十六、七岁,米老鼠仍然是她们的最爱。

黄昏时分,在京都游玩的“gaijin(日语,异乡人)”应该在先斗町(Pontocho)或祗园角(Gion Corner)逛逛,因为这时候艺伎学徒们羞怯的身影都会从茶座中走出来,出现在街道中。作为日本传统艺术的象征,这些“漂亮的人偶”脸上涂着雪白的粉彩,身着色彩艳丽的和服,脚踩系有铃铛的高齿木屐小步紧走,赶赴人生中的首场演出。“艺伎(Maiko)”在日语中的意思是“跳舞的女孩”:对于每个艺伎来说,在15岁时成为一名学徒意味着修行的开始。从此以后,她们将恪守一种口口相传了近千年的法则。尽管这种法则对外秘而不宣,但其严格程度却不容置疑。事实上,这是一种极具个性的文化体系—凭借着颠倒错乱的时空概念和暧昧不清的伦理观念,“艺伎”文化礼貌地将外国人疏离在了千里之外。

已有200多年历史的驹谷家茶座(Komaya)门前装点着一潭绿竹环抱的水池,当然还有几盏必不可少的纸灯笼。一个年纪很小的女孩子站在木篱前迎接客人。

对于日本商人来说,大多数生意都是在这样的豪华餐馆中谈成的。在那儿,人们可以享受到昔日那种文化气息浓厚的美食。驹谷家茶座具有典型的京都风格,因此它兼备茶室和艺伎馆两个功能。演出前,这些女孩会用很热的水进行沐浴,而艺伎馆的“妈妈(Okasan,又称为Okamisan,对于女老板的尊称)”--50岁左右的老艺伎将为她们擦身。

在日本,每逢秋天,一连串的庆典活动就会接踵而至,在此期间,同一个街区内的艺伎学徒都会出现在茶座中。演出将在茶座大厅中举行,届时那里会坐满身穿华丽和服的老艺伎,她们都是来自各大茶座的“妈妈”。每天这些老艺伎都会来到茶座观看徒弟们的表演,并且给予她们一定的指导。位于京都西北部的上七轩茶座(Kamishichiken)与西阵织会馆(Nishijin)隶属同一个街区。每年4月和10月,人们都可以在那里看到艺伎演舞,其中还有些艺伎能够说几句英语。除了可乐、手表和相机以外,这里的一切都仿佛让人回到了过去的岁月。

上一篇:璀璨东京城中之城 Midtown

下一篇:距地面250米 东京“天空水族馆